古建砖:千年工艺的现代守护

2026-02-03【导读】古建砖是指用于中国传统古建筑建造与修缮的特制砖材,多采用优质黏土经传统工艺手工成型、高温慢烧而成,常见有青砖、城砖、停泥砖等类型。其特点是质地致密、强度高、耐风化、色泽古朴,符合文物建筑“修旧如旧”的保护原则,广泛应用于古建筑修复、仿古工程及文化遗产保护项目中。

是指用于中国传统古建筑建造与修缮的特制砖材,多采用优质黏土经传统工艺手工成型、高温慢烧而成,常见有、、等类型。其特点是质地致密、强度高、耐风化、色泽古朴,符合文物建筑“修旧如旧”的保护原则,广泛应用于古建筑修复、仿古工程及文化遗产保护项目中。

一、古建砖的材料配比与传统烧制工艺特点

古建砖的制作始于原料选择。传统上,古建砖多采用优质黏土,如黄土、红壤或高岭土,要求土质细腻、杂质少、可塑性强。配比方面,古人常通过“踩泥”“陈化”等工艺使泥料均匀熟化,有时还会掺入少量稻壳灰或细砂以调节收缩率,防止开裂。

烧制工艺是古建砖质量的关键。传统采用“倒焰窑”或“马蹄窑”进行烧制,窑温控制在900℃至1100℃之间,烧成周期长达10至15天。其中,“洇窑”(即在高温后缓慢注水降温)是青砖特有的工艺,通过还原气氛使砖体呈现青灰色,不仅色泽古朴,而且结构致密、耐风化。相较之下,在氧化气氛中烧成,质地较疏松。这种“慢工出细活”的传统工艺,使古建砖具有低吸水率、高抗压强度和优异的耐久性,成为古建筑历经百年而不倒的重要保障。

二、新制古建砖与原有砖体的色差与质感协调策略

在古建筑修缮中,“修旧如旧”是基本原则,而新砖与旧砖的色差、质感差异往往是施工难点。为实现协调,工程实践中通常采取以下措施:

对原砖进行取样分析,包括颜色、颗粒结构、烧结程度等,作为新砖定制的依据。采用传统窑炉和工艺仿制,避免使用现代快烧机制砖。部分项目还会对新砖进行“做旧”处理,如酸洗、烟熏、表面打磨或人工风化,以模拟岁月痕迹。

此外,施工排布也至关重要。工匠常采用“梅花丁”“一顺一丁”等传统砌法,并将新砖与旧砖交错排布,避免大面积新砖集中出现,从而在视觉上弱化差异。在重点部位(如门楣、窗框),甚至会使用从拆除旧建筑中回收的“”,最大限度保留历史原真性。

三、古建砖与现代机制砖的物理性能与耐久性对比

尽管现代机制砖生产效率高、尺寸规整,但在物理性能上与传统古建砖存在显著差异。古建青砖因高温慢烧、还原气氛处理,结构致密,孔隙率低,吸水率通常低于8%,而普通机制红砖吸水率可达15%以上。这意味着古建砖在潮湿环境中更不易吸水膨胀、冻融破坏,耐久性更强。

抗压强度方面,优质古建青砖可达30MPa以上,部分明清城砖甚至超过50MPa,远高于普通黏土机制砖(10–20MPa)。此外,古建砖因烧结充分,化学稳定性高,不易风化剥落,适合长期暴露于户外环境。

然而,现代机制砖在尺寸精度和批量一致性上具有优势,适用于仿古建筑的非重点部位。但在文物本体修缮中,仍应优先使用符合传统工艺标准的古建砖,以确保结构安全与历史风貌统一。

四、现行工程建设标准对古建砖的技术规定

为规范古建砖在工程中的应用,我国已出台多项技术标准。例如,《古建筑修建工程质量验收规范》(GB50141)明确规定:用于文物建筑修缮的砖材应与原构件材质、规格、色泽一致;新制砖应提供材质检测报告,包括抗压强度、吸水率、外观尺寸偏差等指标。

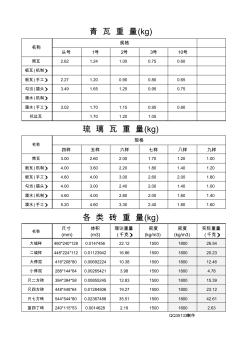

《传统建筑工程技术规程》(如北京、江苏等地地方标准)进一步细化了古建砖的尺寸系列(如城砖、停泥砖、小停泥等常见规格)、允许偏差(长度±2mm,厚度±1mm)及外观质量要求(无裂纹、缺棱、色斑等)。验收时需进行抽样检测,并由文物部门或专家参与评定。

此外,《文物保护工程管理办法》强调,古建砖的采购、加工和使用须经文物主管部门审批,严禁使用不符合传统工艺的替代材料。这些规定为古建砖的工程应用提供了制度保障,也体现了“最小干预”“可逆性”等文物保护原则。

古建砖不仅是建筑材料,更是中华营造技艺的物质载体。在当代工程建设中,科学理解其材料特性、尊重传统工艺、遵循规范标准,是实现古建筑有效保护与合理利用的基础。未来,应进一步推动古建砖制作技艺的传承与标准化,为文化遗产的可持续保护提供坚实支撑。